[ 교실의 파산: 괴물에 감염된 아이들, 족쇄에 묶인 스승 ]

[ 교실의 파산: 괴물에 감염된 아이들, 족쇄에 묶인 스승 ]

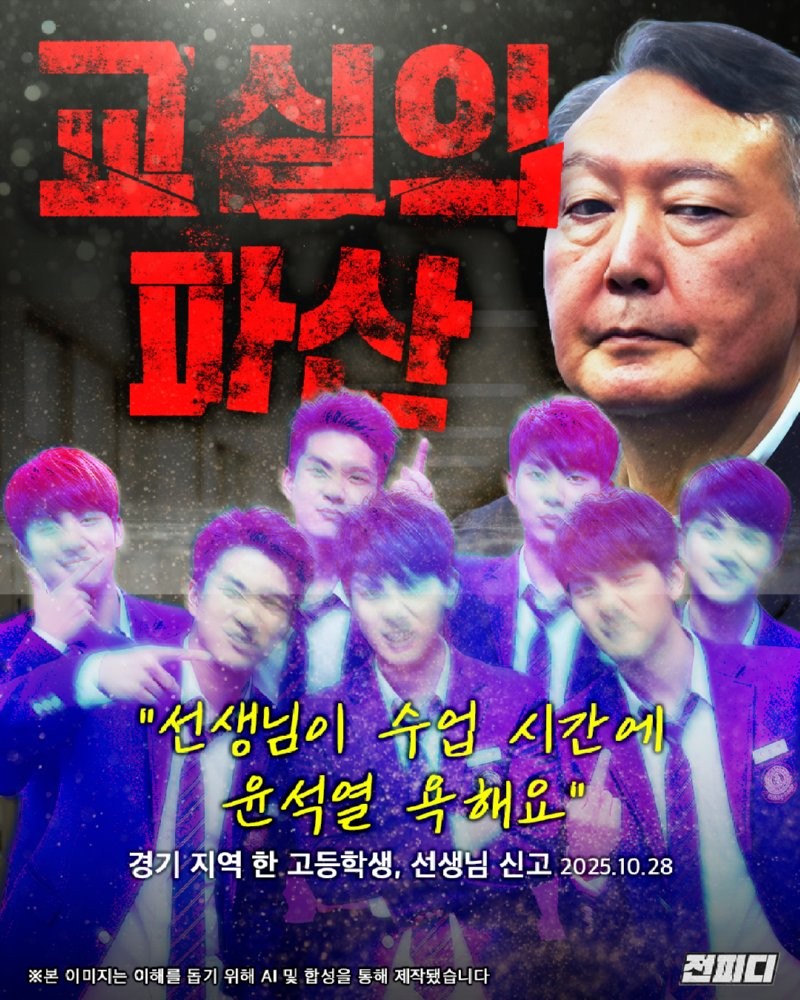

한 학생이 교사를 신고했다.

"윤석열 전 대통령과 그의 지지자들을 비판했다"는 이유다.

경기도에서 벌어진 일이다.

이 황망한 사건은 한 개인의 일탈이 아니라,

우리 교육 시스템이 맞이한 총체적 파산을 알리는 파산 선고다.

교실은 지금 두 개의 거대한 적에게 점령당했다.

하나는, 아이들의 영혼을 좀먹는 '극우 바이러스’다.

다른 하나는, 그 바이러스를 막아야 할

'스승'의 입에 재갈을 물린 '기계적 중립'이라는 악법이다.

- “교묘하게 침투하는 극우 바이러스”

문제의 본질은 '아이들'이 아니라,

아이들을 감염시키는 ‘극우 세력의 구조적 침투'다.

극우 이념은 더 이상 '일베' 같은 음지의 언어가 아니다.

그것은 공교육의 틈을 파고드는 조직적 '사업'이 되었다.

'리박스쿨' 같은 단체가,

1조 8천억 원의 국가 예산이 투입된

'늘봄학교'에 강사 43명을 배치하고,

'극우 교회'가 미인가 교육시설을 세워

"좌익에 대항해 아이들을 키워야 한다"며

노골적인 사상 교육을 한다.

그리고 이 '문화적 침투'에서 가장 교묘한 방식이,

바로 '놀이'라는 가면이다.

역사적 인물을 동물에 합성한 퀴즈를 내며 낄낄거리고,

혐오 발언이 담긴 짤을 "애들 웃기고 싶어서" 발표 자료에 넣는다.

혐오와 조롱은 '재미있는 놀이'가 되고,

오히려 역사적 사실은 '지루한 꼰대질'이 된다.

누군가 "그건 잘못된 거야"라고 이성적인 지적을 하는 순간,

그는 '재미'를 망치는 '꼰대'이자 '진지충'으로 몰린다.

그리고 이 몹쓸 단어는,

아이들 스스로 모든 비판적 사고를 '재미없음'으로 기각시키는

완벽한 방패가 된다.

그 결과, 헌법을 짓밟은 '내란'이라는 국가 범죄조차

'정치적 호불호'의 문제로 둔갑한다.

이것이 우리 교실의 참혹한 현주소다.

- “우리는 왜 선생님이 필요한가?”

이 감염의 흐름을 바꾸고,

아이들을 바른길로 이끌어야 할 존재가 바로 '선생님'이다.

선생님은 단순히 지식을 전달하는 '관리자'가 아니다.

스승이란 "우리 아이들이 이 사회에서 올바로 설 수 있게" 이끌고,

"바른 결정을 할 수 있는 능력을 키워주며",

궁극적으로 "아이들이 행복할 수 있는 방법을 인도해 주는 사람"이다.

교육철학자 존 듀이(John Dewey)는

"교사는 정답을 가르치는 사람이 아니라,

학생이 스스로 생각하도록 이끌어주는 안내자"라고 했다.

'놀이'로 위장한 혐오와 '재미'로 포장된 야만을 마주했을 때,

"그것은 틀렸어"라고 말해주는 사람.

'진지충'이라는 비난 앞에서,

'진지함의 가치'와 '비판적 사고'를 가르치는 사람.

그것이 바로 우리가 컴퓨터가 아닌 '스승'을 필요로 하는 이유다.

- “기계적 중립이 ‘스승’을 '관리자'로 전락시켰다!”

그런데 왜, 대한민국의 스승들은 침묵하는가?

아이들의 '진지충' 비난이 두려워서가 아니다.

그들의 입에 '법적 재갈'이 물려있기 때문이다.

바로 '기계적 정치 중립'이라는 족쇄다.

이 족쇄의 역사를 보면 그 의도가 명백하다.

1963년, 박정희 군사정권이 만든 이 법(국가공무원법)은

교육의 가치를 위한 것이 아니라,

교사들이 감히 독재를 비판하지 못하게 하려는

‘정치적 통제’를 위한 '발명품'이었다.

이 낡은 족쇄가 2025년, 이런 코미디를 만든다.

학생은 만 16세(고1)부터 합법적으로 정당 가입이 가능하다.

하지만 교사는,

그 학생 앞에서 '정치' 이야기만 해도 신고당하고 징계받는다.

“4,234건”

2024학년도 지역교권보호위원회 개최 건수다.

스승이 아니라, 소송과 민원을 방어하는 '관리자'의 처참한 성적표다.

- “극우화를 '교육'으로 박살 낸 나라, 독일”

그렇다면, 나치(Nazism)라는 최악의 극우화를 겪은

독일은 어떻게 이 문제를 해결했을까?

패망 후, 독일은 '교육의 실패'를 뼈저리게 반성했다.

특히 1960년대, 전후 세대가 부모 세대에게

"나치 시절, 당신들은 무엇을 했는가?"라고 따져 물으며,

'침묵'과 '방관' 역시 '공범'이라는 거대한 사회적 합의가 생겼다.

그래서 독일은 교사에게 '침묵'을 강요한 것이 아니라,

'헌법의 수호자'라는 막중한 책임을 부여했다.

그 결과물이 바로 1976년의 '보이텔스바흐 합의(Beutelsbacher Konsens)'다.

이 합의는 "정치 얘기 하지 마라" 대신,

오히려 "정치 얘기를 '이렇게' 가르쳐서,

다시는 극우 괴물이 나오지 못하게 하라”라는 적극적인 교육 지침이었다.

첫째, '교화(주입) 금지' 원칙이다.

교사는 학생에게 특정 견해를 강요할 수 없다.

둘째, '논쟁성 재현'의 원칙이다.

사회에서 논쟁적인 것은 교실에서도 반드시 '논쟁적으로' 다뤄야 한다.

혐오, 독재, 내란 같은 주제를 피하는 것이 아니라,

교실로 가져와 왜 그것이 헌법 가치에 위배되는지 치열하게 토론시킨다.

셋째, '학생 이익 중심'의 원칙이다.

학생이 스스로 정치적 판단을 내릴 수 있도록 역량을 키우는 것이다.

만약 학생이 교실에서 나치를 옹호한다면,

독일 교사는 '중립'을 버리고,

그것이 왜 틀렸는지 헌법에 근거해 가르칠 '의무'가 있다.

이것이 스승을 '관리자'로 전락시킨 우리나라와,

스승을 '헌법의 수호자'로 세운 나라의 결정적 차이다.

- “스승이 살아야 학생이 산다!”

사태는 명확하다.

선동가들은 '놀이'로 무장하고 아이들을 감염시키는데,

스승은 1963년의 '법'에 묶여 질식하고 있다.

민주주의의 ‘적’ 앞에서 침묵하는 것은,

중립이 아니라 비겁한 '방조'이자 '공범'이다.

'혐오'와 '인권' 사이에서, '독재'와 '민주' 사이에서, '내란'과 '헌법' 사이에서,

법 조항 뒤에 숨어 침묵하는 교사는 '관리자'일 뿐, '스승'이 아니다.

선생님이 살아야 학생이 살고,

학생이 살아야 부모가 살고,

부모가 살아야 사회가 산다.

이제 1963년의 낡은 재갈을 풀어 던져야 한다.

스승이 다시 '스승'이 되어,

민주주의의 가치를 당당하게 가르칠 수 있어야 한다.

교육이 숨을 쉬어야, 이 나라가 산다.

[출처 : 오유-시사]